ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。 秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。 事前認定vs被害者請求 最終決着します! 事前認定vs被害者請求 本質を語ろう 最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。 では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。 自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です

今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。

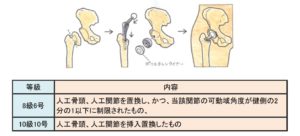

労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。

しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)

労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です

今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。

労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。

しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…) 障害特別支給金については、認定されると決まった金額がもらえるので、分かりやすいです。しかし、障害年金や特別一時金には〇日分というのがあり、請求者さんにとって一見ではわかならいでしょう。この〇日分というのは、算定基礎日額というものが〇日分支払われるということであり、皆様の賞与額によって決まります。

障害特別支給金については、認定されると決まった金額がもらえるので、分かりやすいです。しかし、障害年金や特別一時金には〇日分というのがあり、請求者さんにとって一見ではわかならいでしょう。この〇日分というのは、算定基礎日額というものが〇日分支払われるということであり、皆様の賞与額によって決まります。 先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

いずれにしても、法律上の賠償責任のルールであっても、ある日、突然、被害者さんは、修理や買替から目に見えない時間や手間の被害を負うことになります。これを埋めるものは、残念ながらお金でしかありません。ここで、物損のわずかな金額で騒ぐより、ケガの賠償金をしっかり確保する事、これが交通事故解決のコツと言えます。これに早く気付いてほしいと思います。本件もその好事例です。

いずれにしても、法律上の賠償責任のルールであっても、ある日、突然、被害者さんは、修理や買替から目に見えない時間や手間の被害を負うことになります。これを埋めるものは、残念ながらお金でしかありません。ここで、物損のわずかな金額で騒ぐより、ケガの賠償金をしっかり確保する事、これが交通事故解決のコツと言えます。これに早く気付いてほしいと思います。本件もその好事例です。

最近は、その保険金の詐取方法をレクチャーし、共犯者として呼び込む、新手の組織が現れました。コロナ対策の持続化給付金の詐欺に代表されるように、あらゆる補助金・保険制度の穴をついて、お金を不正に得る元締めみないな組織が増えているのです。彼ら、給付制度や保険約款を本当によく勉強しています。これら不正によって、払われる保険金の額は膨大です。業界ではこの全体像を「モラルリスク」と呼んでいます。

最近は、その保険金の詐取方法をレクチャーし、共犯者として呼び込む、新手の組織が現れました。コロナ対策の持続化給付金の詐欺に代表されるように、あらゆる補助金・保険制度の穴をついて、お金を不正に得る元締めみないな組織が増えているのです。彼ら、給付制度や保険約款を本当によく勉強しています。これら不正によって、払われる保険金の額は膨大です。業界ではこの全体像を「モラルリスク」と呼んでいます。

どこぶつけたの?

どこぶつけたの? 言った言わないには録音です!

しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。

事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。

言った言わないには録音です!

しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。

事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。 (3極構造の代表者?)

(3極構造の代表者?)

病院の協力なしの戦いはキツいです

病院の協力なしの戦いはキツいです

続きを読む »

続きを読む » この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました

この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました

続きを読む »

続きを読む »