埼玉県では、平成29年9月より新型が発売されてから、この旧型「総合保障タイプ」の新規加入はできません。ただし、すでにご加入の方の保障は継続されていますので、以下、補償内容表を残しておきたいと思います。

このままのコースを継続している県もあります。東京(都民共済)では、ほぼ同内容の「生命共済・総合保障型」の新規加入が可能のようです。

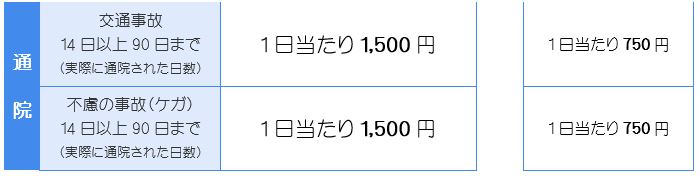

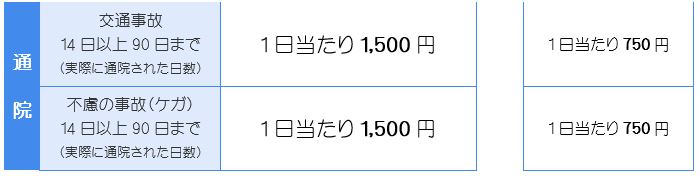

代表的な2000円コース(埼玉県)です。

続きを読む »

続きを読む »

埼玉県では、平成29年9月より新型が発売されてから、この旧型「総合保障タイプ」の新規加入はできません。ただし、すでにご加入の方の保障は継続されていますので、以下、補償内容表を残しておきたいと思います。

このままのコースを継続している県もあります。東京(都民共済)では、ほぼ同内容の「生命共済・総合保障型」の新規加入が可能のようです。

代表的な2000円コース(埼玉県)です。

続きを読む »

続きを読む »

安価が魅力、各都道府県民共済について、補償内容をまとめておきます。

先日、県民共済の電話相談をお受けしまして、勉強不足から正確な回答ができなかったのです。その反省から、ほぼ10年ぶりに補償内容を調べました。内容もかなり変わっていました。今後も改定が続きますので、あくまで2024年3月現在と、ご理解下さい。

まずは、平成29年9月より新しく発売、新型2500円コースの表です。5000円コースは単純に補償金額を2倍にして下さい。ちなみに、県民共済発祥の地、埼玉県の内容をまとめました。全県の確認はしませんが、以前に比べ、各県横並びの傾向です。

◎ 旧型からの一番大きな変更点は「通院」の支払いが無くなったことでしょうか。旧型の通院は、受傷後14日目からの支給でしたが、ついに廃止となりました。理由はリザルト(損害率)が保てなくなったからと思います。

★(支払い対象外の手術)

1.

★(支払い対象外の手術)

1.

自賠責保険は、とくに後遺障害については、労災・障害給付の基準を参考に作られた制度です。95%同じと言えます。ただし、制度の性質上、どうしても「違い」があります。その審査基準の違いは、ほとんど公表されておらず、私達の仕事を難しくしているのです。

一方、手続き面については、申請者が困らないよう、周知されています。最近、判明したことを一つ、この日誌に残します。それは、掲題の要求する画像です。

ある病院窓口の労災係さんからの回答が発端です。本件の被害者さん、自賠責と労災の両方に提出する為の画像を請求しました。毎度のごとく、自賠責保険の原則=「すべての画像を焼いて下さい」に対して、「最初と最後の画像だけで良いはずです。これは、問合せ・確認済です。」とキッパリ。自身満々です。(それは、労災のルールだろ?と思いつつ)否定しようものなら、ヘソを曲げてしまいますから、出来るだけ丁重に、「本件は、手術もあり、その前後の画像も必要と思います。もし、追加でその分の請求がきたら、皆さんにご迷惑をおかけしますので、最初から全部焼いて頂いた方が確実かと思いますが、いかがでしょうか?」と・・・・。これで事なきを得ました。 自賠責保険は、原則「すべての画像」の提出が必要です。 対して労災では、このご担当者の言う通り、「受傷初期と治癒日(症状固定日)」の画像で足りる、で運用しているようです。 最近も、労災の審査請求(労災版、異議申立)にて、画像提出について、そのような指示でした。私も、労災の指示にある意味賛成です。骨折や靭帯損傷のないムチ打ち申請にて、どうでもいいような中間のレントゲンは審査に影響あるとは思いません。昨年、たまたま、病院のミスで、焼き洩らしたレントゲンの追加請求がありました。「○月○日の画像がないので、それを追加提出して下さい」と。私が焼き洩らし部分のチェックを怠った点は反省です。しかし、どう考えても、どうでもいいレントゲンなのです。だからと言って、勝手に判断してはいけませんが・・。自賠責はルールに厳密、融通が利かないなぁと思っています。その点、労災の方が合理的に思います。

自賠責と労災、兄弟のような制度ですが、両者の違いについて、もう少し世に広まってほしく、書きました。

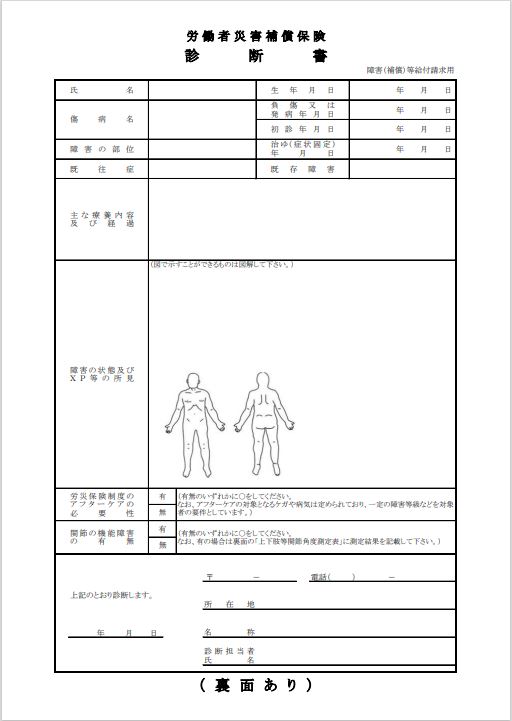

すみません、診断書の改定は1年以上前でした。古い情報ですが、絶対に触れておきたいところです。

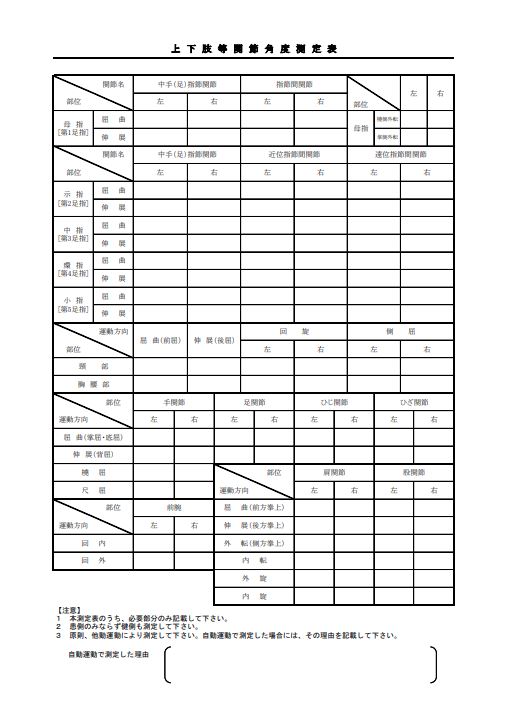

まず、長年、A41枚の診断書でしたので、障害の全容を収めるにはいささか紙面不足でした。それでも、労災の場合は、顧問医の診察があるので、それでも良いのかと思っていました。ただし、関節の機能障害の欄がわずかに3つでした。上肢・下肢を骨折した被災者さんですと、ほぼ足りません。恐らく、現場の顧問医からも苦言が多かったと思います。かねてより、労災・障害給付の申請の際は、その診断書を補完する目的で、自賠責保険の後遺障害とその添付書類の写しを一緒に提出していました。当然、職員からは「これは助かります!」と言われたものです。

さて、A4サイズは変わりませんが、裏面に拡充された診断書は以下の通りです。

続きを読む »

続きを読む »

疾病は、業務との間に相当因果関係が認められる場合に労災保険給付の対象となるため、負傷よりも認定基準が厳しくなっています。業務上疾病とは、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病を指します。そのため、負傷とは考え方は異なり、業務時間内外は問いません。

例えば、就業時間中に脳出血を発症したとします。その脳出血の発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、相当因果関係は成立せず、労災給付はありません。一方、就業時間外に脳出血を発症したとしても、業務による有害因子にさらされたことが認められれば、相当因果関係が成立し、労災給付がおりるのです。 疾病の場合には、一般的に下の3要件が満たされれば、業務上疾病と判断されます。 要件(1)労働の場に有害因子が存在していること

・業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担がかかる作業、病原体等の諸因子を指します。(要件とはなっていますが、身体に過度の負担がかかる作業という点が曖昧であるため、そこまで厳しくはないと思われます。) 要件(2)健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと

・健康障害は。有害因子へさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量・期間にさらされたこと認められなければなりません。(入社後すぐに倒れたとしても、職場環境が影響しているわけではないかもしれないので、ダメですよという意味合いですね。) 要件(3)発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること

・業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子へさらされた後に発症したものでなければなりません。 ・業務上疾病の発症の時期は、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものがあり、有害因子の性質や接触条件などによって異なります。したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間またはその直後のみに限定されません。(要件3については、当たり前のことが記載されているだけなので説明不要) 上記のように疾病は傍からでは分かりにくいため、3要件としているにすぎません。結局のところ、まずは常識判断でみていると思いますが、負傷よりも個別具体的に検討されることは間違いないでしょう。

業務災害とは、業務上の事由による負傷や疾病、死亡のことを指します。そこで問題となるのが、「業務上」です。労働局のHPによると、「業務上とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があること」とされています。業務災害の保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業所に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。 業務上の負傷が認定されるかどうかは、災害が発生した状況によって3パターンです。 (1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

就業時間中(所定労働時間や残業時間)に事業場の施設内において業務に従事しているときに発生した災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。 ただし、次の場合は、業務災害と認められません。 ・労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合 ・労働者が故意に災害を発生させた場合 ・労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合 ・地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。) (業務と関係ない行為やわざとケガをしたもの、喧嘩、天候によるものといったごく当たり前のことが記載されています。)

(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

・就業時間外(昼休みなどの休憩時間や就業時間外の前後)に事業場の施設内において業務に従事していないときに発生した災害は、業務災害と認められません。

・出勤して事業場の施設内にいる限り、労働契約に基づく事業主の支配・管理下にあると認められますが、その一方で、休憩時間や就業前後は実際に業務をしておらず、行為そのものは私的な行為となるため、業務上とは認められません。

・ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。

・なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。

(仕事中にデスクでお弁当を食べているときや、制服に着替える時は?? ケースBYケースでしょうか。”事業主の支配下で業務に付随するか否か” 案件ごとに審査されます。)

(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

・出張や社用での外出などにより事業場の施設外で業務に従事しているときに発生した災害は、積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。

・事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは、事業主の支配下にあるものと考えます。

(会社を離れていても業務の一環であることが認められれば、業務災害が認められるということですね。)

このように業務上の負傷というのは、非常に分かりやすくなっています。しかし、問題となるのが内在的な負傷(例えば、腰痛やヘルニア等)です。こちらについては、続編を記載してみたいと思います。 👉 続編

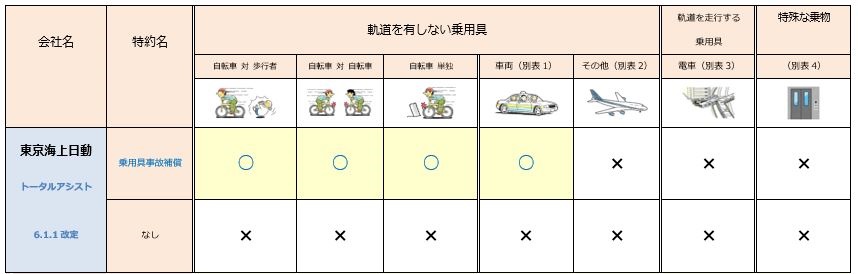

たまに保険金額が変更されますので、時々確認する必要があります。2024年現在は以下の通りです。常に横並び意識の高い任意社ですが、近年、ばらつきがみられるようになりました。とりあえず、パターンとして代表的な5社を表に入れました。忘備録としてUPしておきます。

※ 任意保険の介護1~2級、1~3級では、額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。 ◆ 近年の改定で増額した東海日動さんがトップです。何故かチャブも同額です。 ◆ 共済社が極端に低い事はないようです。 ◆ 通販社のほとんどは損保ジャパンに近い金額です。 毎度、被害者さんにこの表を見て頂きます。「保険会社(基準)の提示で示談することは、あまりにもお人好しです」との結論になります。

毎度、言い続けている事ではありますが、最近も頻出している問題です。

弁護士が事故後、比較的早期に受任するも、症状固定まで、ただ「待っている」状態を指します。被害者さんは、事故後、自らの治療・回復努力はもちろん、健保や労災手続きや、物損交渉、その他手続きの洪水に晒されます。それが、重傷であったり、高齢者であったり、独居者であったりすれば、もう本当に大変なのです。

もちろん、契約した弁護士さんにそれぞれフォローを期待したいのですが、実は、ほとんどできない、やらない先生ばかりなのです。「労災手続きは専門ではないので労基に聞いて下さい」、「物損交渉は契約に入っていませんので、ご自身でやって下さい」、「後遺障害手続きは、相手保険会社に任せれば十分です」、・・・最後の賠償交渉まで、一切の事務をしません。これで、本当に交通事故の専門家なのか疑問ですが、確かに契約書にうたわれた事務しかやらない事を責めることはできません。それでも、ほとんどの依頼者さんは、「人間的に冷たい」と感じるでしょう。

だからこそ、秋葉事務所のような、交通事故の前段階、言わば”弁護士先生の交渉前の地ならし”をする存在が求められていると思います。問題は、その求めが「潜在的」であることでしょうか。生れてはじめて交通事故被害に遭い、四苦八苦する中、見栄えの良いHPにつられて弁護士先生に依頼したものの・・・秋葉事務所に電話・メール相談が入る数は決して少なくないのです。契約した弁護士先生が、全て助けてくれないことに気付いたようです。

最近も、そのような先生に契約後、(契約上、「物損交渉はない」とやらで)物損は自分で交渉の結果、不利な過失割合で示談となりました。有利な割合なら横目で介入しない選択もありますが、その不利な過失割合を既成事実とされますから、その後の人損交渉で困ることになるはずです。また、相手損保に医療照会をやらせ放題(不利な記録を先取りされてしまった)、保険請求手続きも「契約外なので」と放置状態です。このように、事故の前半戦で失点だらけなのです。何事も先手必勝です。準備不足は最初の勝負所である後遺障害認定はじめ、最終的な過失交渉・賠償交渉にもろに影響します。つまり、数百万円の損失にもつながる、二次被害とも言うべき事態に陥るのです。

明らかに(弁護士の)選択ミスです。このような先生に、最後まで交渉を任せるのか・・先が思いやられます。結局は着手金を捨てて解任、諸々やり直しの作業からお手伝いを始めました。早く手を打つべきことばかり、リカバリーに奔走しなければなりません。

秋葉事務所のやっている仕事が、顕在化 → 普遍化 → スタンダード化、つまり、皆がやってくれればよいのですが・・現実は、弁護士・行政書士はじめ、場当たり的なアドバイスはしますが、実働が伴いません。「自らできない被害者さんであっても」・・手伝ってあげない、「適時相談したくても」・・ほとんど連絡がつかない、契約外の事は・・”意地でも”何もしない、およそ、被害者さんの不安を解消できない自称専門家ばかりです。もう、被害者さんの自力に期待するしかありません。毎度のことで愚痴っぽくなってすみません。

行きがけの駄賃ではないですが、契約外と言っても少しはフォローして下さいよ。もしくは、契約内に入れて下さいよ。依頼者さんは、交通事故の一切合切のフォローを期待しているのが普通なのですよ。

行きがけの駄賃ではないですが、契約外と言っても少しはフォローして下さいよ。もしくは、契約内に入れて下さいよ。依頼者さんは、交通事故の一切合切のフォローを期待しているのが普通なのですよ。

交通事故相談において、この質問も実に多く寄せられています。今までも散々、解説を試みてきましたが、どうも歯切れの悪い説明になっていたと思います。改めて、今年のセミナーのレジュメから引用します。より洗練された回答にまとめたつもりです。 どちらに請求すべきか?

交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。ただし、「労災は請求できない」、これは間違った知識です。 かつて、交通事故で労災を使いたいと申し出ると、 「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」 「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」 ・・・このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力、つまり、何らかの保険がある場合は、そちらを優先させて、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。

近年は、そのような担当者にあたることはなく、普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と法で定められています。以下に結論します。

1.

近年は、そのような担当者にあたることはなく、普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と法で定められています。以下に結論します。

1.

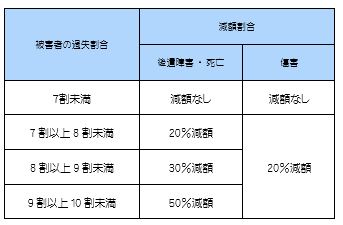

被害者にとって優しい過失減額、これも被害者救済の観点に立った自賠責保険のメリットの一つです。

自身の過失が50%を超えるような事故では、相手加害者に任意保険があったとしても、「そっちが悪いので一括対応しません」と、治療費他の支払いをしてくれません。すると、自分で相手の自賠責保険に請求することになります。もしくは、ご自身に人身傷害保険があれば、そちらに請求することになります。 ○ 自賠責保険に対して被害者請求 ○ 人身傷害保険に対して保険金請求 人身傷害保険があれば、そちらに請求すべきと思います。自身に過失があっても、過失なし100%の支払いになります。その金額は、”絶対に自賠責保険を上回る”ようにすることが任意保険のルールです。したがって、自賠責保険への被害者請求は、人身傷害保険が無い場合の手段になります。もっとも、後遺障害の申請をする場合、あえて直接、自賠責保険に審査書類を提出する被害者請求が知られています。ケースバイケースですが、多くの弁護士が推奨しています。 この機に忘備録として、自賠責保険の重過失減額をUPしておきます。よく、ど忘れてしてしまうので。 <重大な過失による減額>

被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。

自身に7割の過失があっても、2割しか減額されません。死亡・後遺障害の場合は、上表の通り、程度に応じて20~50%です。それでも、大いに助かります。

自身に7割の過失があっても、2割しか減額されません。死亡・後遺障害の場合は、上表の通り、程度に応じて20~50%です。それでも、大いに助かります。

3メガ損保で唯一、交通乗用具フルセットの損保ジャパンさんですが、かつての補償内容が全部元通り!とまでは言えません。補償の削減条項があります。自動車が絡まない(自動車に跳ねられたわけでもなく、自動車に乗っていた時の事故でもない)、例えば、歩行中に自転車に当て逃げされた場合は、支払い保険金に制限があります。

察するところ、かつてのモラルリスク(保険金の不正請求)の回避が目的と思います。

例えば、家の階段でコケて骨折したが、「自転車でコケて足を折りました」と言って請求してくる詐欺者や、テニス中にアキレス腱を切っても、「テニスの帰りに自転車のひき逃げに遭ってケガをしました」と言って請求してくる詐欺者がそこそこ居るので困ります。

自転車でコケたとする単独事故では、加害者がいないので警察に事故届することはありません。ひき逃げも捕まらなければ、事故の証明者がいません(目撃者がいて、その情報から加害者が特定できれば別ですが)。つまり、第3者の証明がない、自己申告のみの事故となるのです。これが、人身傷害が”ざる保険”と言われた所以です。

保険会社にとって、「なんでもかんでも人身傷害保険に請求してくる」心配が尽きないのです。その為、治療費実費はみても、慰謝料(精神的損害)や休業損害など、詐欺者が求めるであろう部分はカットしたいのです。後遺障害や死亡部分に制限はありません。やはり、ちょっとしたケガでの支払い増を懸念した結果と思います。この特則は、あいおいさんが先行して採用後、損保ジャパンさんは、令和3年1月1日の約款改定「交通乗用具復活」より盛り込みました。 (1)損保ジャパンさんの約款 人身傷害交通乗用具事故特約「損害額に関する特則」

第5条(損害額に関する特則)

普通保険約款人身傷害条項第6条(損害額の決定)⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴①に規定する事故のうち、自動車の運行に起因する事故および自動車の運行中の事故のいずれにも該当しない事故(つまり、自動車が絡まない交通事故)の場合で、賠償義務者が存在しない(つまり、自爆事故)または賠償義務者の住所および氏名もしくは名称が確認できないとき(つまり、ひき逃げで相手不明)は、普通保険約款別表3に定める損害額算定基準における次の損害に対する額を差し引いた額を損害額とします。 ① 第1 傷害による損害 2.休業損害 ② 第1 傷害による損害 3.精神的損害 つまり、自動車が絡まない事故での、単独事故、ひき逃げ(相手不明)の場合は、「治療費はだすけど、休業損害と慰謝料は勘弁して」 となります。

なお、「後遺障害による損害」や、「死亡による損害」では、このような制限はなく、従来通りに慰謝料等を含めて払うようです。 (2)東京海上日動さんの場合 第6条 「お支払いする保険金に関する特則」

当会社は、普通保険約款人身傷害条項第4条(お支払いする保険金)(2)の規定にかかわらず、人身傷害事故のうち、自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故および自動車または原動機付自転車の運行中の事故のいずれにも該当しない場合、同条項の別紙に規定する傷害のうち、下表に該当する損害を差し引いた額を損害の額とします。 続きを読む »

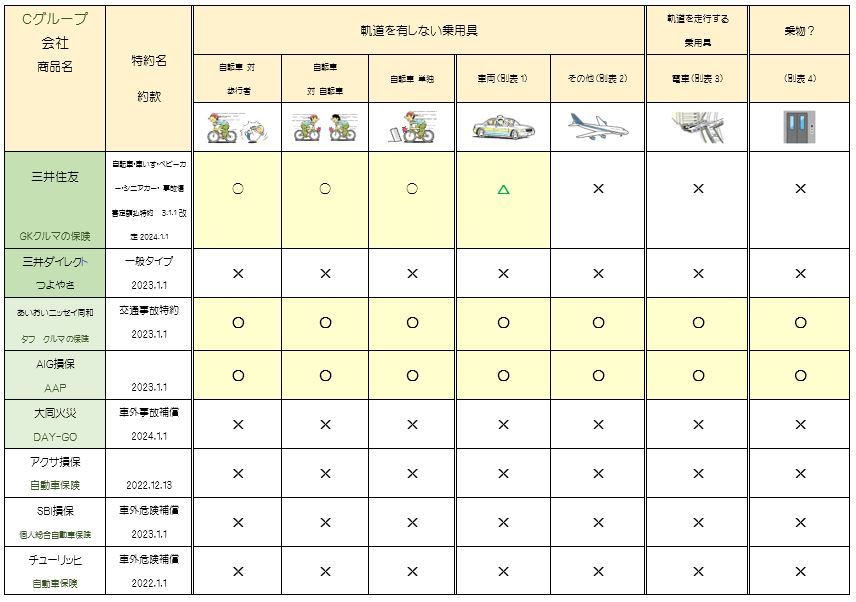

最後にCグループです。

すでに三井住友さんは、3年前の改定で交通乗用具の範囲を限定し、支払い内容も定額払いとしていました。それ以降の注目は、他社もそれに続くのか?でした。以下の表に整理しましたが、交通乗用具に関しては、他社に改定の動きはありませんでした。 その他、大きな改定として、長らくCグループの特徴としていた「支払基準」が変更されていました。

👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ~ 三井住友、交通乗用具やめるってよ

続きを読む »

続いてBグループです。

支払い基準ですが、裁判の結果なら、その判決・和解額を損害総額とみなす」とは言うものの、実際、東海日動の担当者さんは、「その条項は求償の規定です。つまり、先に人身傷害保険を受け取り、後に裁判をした場合、裁判での損害総額に応じて、契約さんが損しない範囲で求償します、との意味なんです。これは、先に裁判で賠償金を受け取った後の過失分請求についての規定ではありません。したがって、支払い保険金は人身傷害基準で計算します(あしからず)。」と、満額支払いを拒否ってきました。

その話(長く難解ですが) 👉 人身傷害・今年の約款改定 ③ ~ 交通乗用具・三国志

それでも、連携弁護士が交渉、あるいは秋葉がお手紙を書いて説得し(保険金請求行為のお手伝いなので、非弁ではないですよ)、なんとか満額回収に成功しています。しかし、あきらめてしまう被害者さんが多いのではないかと思います。東海日動さん以外のBグループ社では、そのような回答はなかったと思います。さすがに、東海日動さんの担当者は手ごわい。悪い意味で優秀かもしれません。

この通り、東海日動さんは交通乗用具を半分復活させた一方、他社に目立った改定はありません。すると、日新さん、全労済さんの交通乗用具はフルセットの補償のままということです。支払い制限等もないので、「古き良き人身傷害」と言えるでしょう。

別紙 ↓

主要社の比較に移ります。私共は、約款の支払い条項からA~Cと3グループに大別しています。それぞれの、支払い内容とその違いは、すでに何度も取り上げています。本筋に逸れますので、お時間のある方は以下をご覧下さい(長いですよ)。

👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 夢の全額補償が破壊された ②

前提として、人身傷害保険は、「自身に過失があっても、過失減額なく全額支払います。」「人身傷害保険で相手から減額された自身の過失分を出します。」と、全社パンフレットにうたっています。しかし実際は、損害総額を人身傷害の基準で計算しますから、弁護士などが介入して、賠償金を赤い本基準に釣り上げた場合、その額は認めず、あくまで自社の計算を限度にしか払わないのです。この問題は、平成23年2月の最高裁判例で、「裁判で決まった額なら、それで計算すべき(裁判基準差額説)」と、一応の決着はつきました。以後、各社は約款改定に追われ、支払い基準は、およそ3つのパターンに分かれました。

Aグループの支払い基準は、「裁判での和解・判決なら、その額を損害額の総額として認める」としています。最高裁判例に素直に従った形です。しかし、逆を言えば、「交渉解決では、人身傷害の決めた支払い基準ですよ」となります。交渉や斡旋機関で、裁判に近い賠償金を勝ち取った弁護士は、その後の人身傷害への請求(自身の過失分の回収)に毎度苦労させられます。あるいは、人身傷害への請求を放棄する先生も多いようです。

放棄の例 👉 ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる ① 全額回収ならず

また、裁判で決まった額であっても、「支払い保険金は、人身傷害基準での総額まで」との、限度が規定されております(損保Jさん)。この天井によって、自身の過失が大きい被害者さんこそ、(過失割合によりますが)満額回収ができなくなります。

続きを読む »

続きを読む »

交通乗用具に限っては、フルセットの損保ジャパン、その優位(大盤振る舞い?)が目立ちますが・・

最初に身も蓋もない事を言いますと、交通乗用具の補償範囲だけで損保の優劣は語れません。また、契約者さんもその観点のみで、保険会社を選ばないと思います。 ただし! 保険のプロたる代理店さんはそうはいきません。また、乗合代理店(複数の損保と取引、商品を扱う)の場合、違う責任が生じます。それは、お客様のニーズに合った商品・会社を選択して、お勧めする義務です。例えば、やんちゃ盛りの男の子3人は自転車を乗り回し、お父さんは駅まで自転車通勤、お母さんも買い物で自転車を・・このようなご家族に対し、(人身傷害の)自転車の補償を外すことは保険設計のミスです。もし、その補償のない商品・会社に切り替えて頂いた後、自転車で重傷を負ったら・・お客様に責められます。場合によっては、訴えられるリスクすらあるのです。

もっとも、飛行機や船、エレベーター・エスカレーターでのケガで、その補償がない商品に切り替えたとしても、そう責められることはないと思います。あくまで、自動車保険なのですから。

それでは、3メガの一覧表です。見た方が早いです。

※ 三井住友さんの△ですが、自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーのみに限定しています。 詳しくは 👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ...

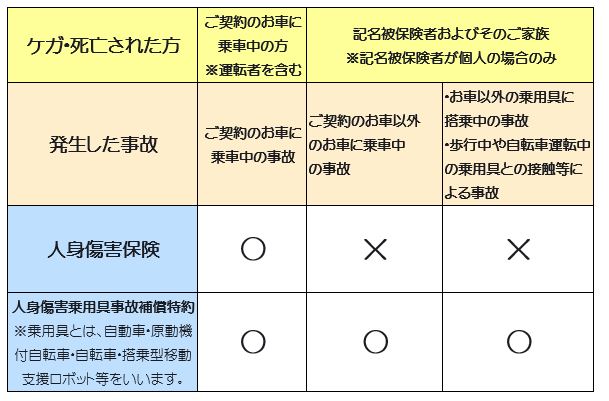

この2年間、大きな動きがないこともあって、約款チェックを怠っていました。この春のセミナーにて取り上げるテーマですので、久々に(全社に近い)主要社の約款、その改正部分を確認していきたいと思います。まず、今年の改定では、交通乗用具の補償について、東京海上日動さんに動きがありました。 (1)交通乗用具への補償、その変遷を振り返ります

人身傷害保険は、平成10年(1998年)、東京海上さんがアメリカのノーフォルト保険を参考に開発・発売し、その後、ほぼ全社が導入、今や自動車保険のスタンダードになっています。

その後、大きな変化は「支払基準」と「交通乗用具」の改定です。今回の改定は後者についてになります。発売当初は、およそ移動に用いる乗り物なら、くまなく補償範囲としていました。それが、モラルリスク(不正な保険金請求)やリザルト(損害率)を理由に、東京海上さんが平成23年(2011年)に、続いて翌年、損保ジャパンさんから各社が次々に廃止しました。一方、三井住友さん、AIG(当時は富士火災)さん、日新さん、全労済さんなど、数社は残しました。

それから10年後、何故か損保ジャパンさん、交通乗用具を復活させました。また、交通乗用具の範囲を狭めて定額払いとした三井住友さんや、補償内容を一部制限したあいおいさんなど、保険約款上、各社の違いが生じてきました。近年の約款改定で、最もダイナミックな部分と言えます。 基本、自動車が絡む事故・ケガであれば、人身傷害保険が適用されることは、一貫して変わりません(「契約車両のみ補償」を除く)。それでは、自動車が絡まない事故での交通乗用具の補償範囲について、今年改定の東京海上日動さんから見ていきましょう。 (2)交通乗用具への補償拡大を「人身乗用具事故補償特約」としました。パンフレット等には、以下のように整理されています。この特約で、「お車以外の乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中や自転車運転中の乗用具との接触等による事故」に○がつきました。どこまで補償範囲が復活したのでしょうか?

(3)交通乗用具の補償範囲を狭めました。

(3)交通乗用具の補償範囲を狭めました。

かつての交通乗用具は、自動車以外も幅広く乗り物を認めていました。電車、船、飛行機まではわかりますが、人力車やベビーカーも含み、動く歩道やエレベータ―などは、もうわけがわからない補償範囲でした。

本改定では、「軌道を有しない乗用具」と「軌道を走行する乗用具」と二分し、乗用具の定義を「軌道を有しない 陸上の 乗用具」としました。つまり、「軌道を有しない」で、まず電車が外れます。「陸上の」で、飛行機、船も外れます。エレベーター等は、問題外のようです。

以下の通り、復活部分は黄色、かつての補償範囲すべての復活ではありません。

続きを読む »

続きを読む »

珍しいケースですが、生活保護受給者が交通事故の被害にあったとき、どのように進めていけばいいのでしょうか。

まず、基礎知識として、保険会社から受け取った慰謝料は収入とみなされるため、自治体に生活保護費を返還する必要があります。しかし、慰謝料全額を返還するという訳ではなく、「保護金品に相当する金額の範囲内」と定められているため、受給した生活保護費の範囲内で問題ありません。

珍しいケースですが、生活保護受給者が交通事故の被害にあったとき、どのように進めていけばいいのでしょうか。

まず、基礎知識として、保険会社から受け取った慰謝料は収入とみなされるため、自治体に生活保護費を返還する必要があります。しかし、慰謝料全額を返還するという訳ではなく、「保護金品に相当する金額の範囲内」と定められているため、受給した生活保護費の範囲内で問題ありません。

そのため、交通事故被害者になった場合は自治体(福祉事務所)に連絡し、担当するケースワーカーから返還額について指示を受けるのが望ましいと思います。 ~生活保護法第63条(費用返還義務)~

被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 返還する費用は「交通事故発生日から最終治療日までの間に受給した生活保護費と利用した医療・介護サービス費用」です。例えば、上記期間に受給した生活保護費が50万円、保険会社から受け取った慰謝料が100万円の場合、50万円を返還し、50万円が収入となりますので、50万円を得たことを申告する必要があります。

尚、手元に残った金額によっては、生活保護の停止・廃止となる場合もありますので、その点は注意が必要です。よく言われているのは、半年分以上の収入があった場合には生活保護費の廃止、それには至らない収入があった場合には停止というものです。 まずは、解決までのストーリーを描くことが大切です。後遺障害が見込まれるのか否か、治療期間はどれくらいかかりそうなのか、過失はどれくらいになりそうなのか等、判断するポイントがいくつもありますので、知識のある専門家にお問い合わせいただくことが望ましいと思います。

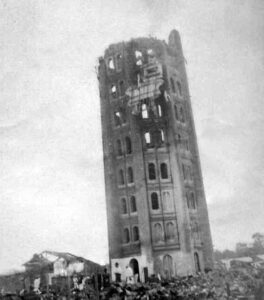

酷暑止まぬまま9月に突入です。今日は防災の日、2023年9月1日は関東大震災からちょうど100年です。今後30年間に、同クラスの地震の発生確率は70%!、それは明日かも知れないのです。

アニメ「鬼滅の刃」の時代設定は大正初期です。恐らく、関東大震災(大正12年=1923年)の起きる前に物語は完結しているはずです。なぜなら、劇中、浅草のシーンで、凌雲閣(りょううんかく)が見られます。当時、日本一の高層ビル(12階)は震災で崩壊し、解体されました。

もし、都心でこのクラスの地震が起こったら、首都機能は麻痺、あらゆる交通は不通になり、治療機関も野戦病院となります。交通事故業務など、当然に中断となります。それ以前に、まず自分たちの命の保全が優先されます。情報の確保、避難の段取り、あらゆるシミュレーションが必要となります。

コロナからようやく経済活動の復活をみた今年ですが、今度は震災渦を覚悟しています。またしても、業務が滞ってしまうのでしょうか? 近年では東北の震災が参考になりそうです。当時はガソリン不足、電気の使用制限、生活物資の流通が滞るなど、信じられない事が続きました。ただし、それらは数日で回復を見せましたので、日本は災害復旧が得意な国だなぁと、感心したものです。

交通事故の発生も一瞬は滞りましたが、東北の復旧で建設ラッシュになり、物流、人の動きが活発化、交通事故の発生数はすぐに回復しました。その点、3年間のコロナ渦の方が、交通事故の発生数に大きな減少を見た気がします。テレワークでの通勤減少、旅行制限、イベント自粛・・人が動かないのですから、当たり前に交通事故は減ります。前回のスペイン風邪から100年、パンデミックが一番の痛手かもしれません。 事務所は、水の備蓄(2ℓのペットボトル×25本)、非常食3日分を備えています。今日、amazonで懐中電灯を買い足しました。日頃の備蓄はもちろん、何よりも心構えです。防災意識を常のテーマとしていきたいと思います。

代理店向けのセミナーでも、保険金詐欺に関する話題はウケが良いように感じます。昨日は、信用できない交通事故被害者の話題を取り上げましたが、ちょうど掲題のニュースが飛び込んできました。 ニュース報道ですでにご存知と思いますが、中古車販売大手『ビッグモーター』さんは、売買、車検、整備、修理まで、ワンストップで行えることを売りに全国に店舗を拡大していきました。その裏で、保険金の不正請求が行われていたことが発覚したようです。やはり、内部告発が契機のようです。ニュースでは、『ビッグモーター』の元社長や、整備士などから、会社の様々な問題点、踏み込んでは保険金詐欺の手口まで、それらの告発は枚挙に暇がありません。

経営陣が具体的に指図したのか、現場の作業員が忖度して不正に手を染めたのか・・。いずれにせよ、経営陣はその詐欺の数、詳細が判明次第、その規模・悪質性に応じた責任を免れないと思います。事故車1台当たりノルマを14万円と設定していること自体、熱湯風呂を前に「押すなよ、いいか、押すなよ」と、不正を推奨・誘発しているようなものですが・・。

さて、長くこの業界にいますと、秋葉も相当数の詐欺の手口を目にしてきました。整備や板金業に関わる者は皆、知っています。報道されている中でも、修理車にわざとキズをつけて修理費を水増し、新品の部品と交換としながら実は中古部品・・これらは定番の手口です。その他、私が知る詐欺例は、以下、列挙できます。

・走行中、跳ね石でフロントガラスにひびが入ったので、交換 → 人為的にガラスを破損です。跳ね石による損害で車両保険を使っても、等級ダウンはしませんでした。現在、跳ね石は据え置き事故としたため、利益が減ったのか、この詐欺は減ったようです。

・子供の靴の裏にペンキを塗って、ボンネットの上をペタペタ足跡をつける・・これで、いたずら事故を装い、安い車両保険(エコノミー+A特約)を使って、塗装費を詐取する。

・友人とグルになり、車同士の追突事故を起こし、修理費やむち打ちの治療費、休業損害、慰謝料を詐取する。

・そもそもぶつけて損傷している車を購入し、車両保険を契約します。その後に自爆事故をしたとして、車両保険で修理をする、いわゆるアフロス案件(アフターロス・・・契約前にすでに損害があった)。

これら定番の手口は、工場がグルとなれば簡単にできます。大多数の町工場は不正に手を染めていないでしょうが、そのあまりにも多くの不正請求から、損保がスレて支払いを渋る要因になっているのです。これらのモラル案件は、損保のアジャスターも良く知っていますので、疑わしき件は保険金を支払いません。では、被害者は払い渋りで損保を訴えるのでしょうか? 詐欺者は1~2回目まではなんとか成功しますが、味をしめて繰り返しますから・・3度目には疑われて支払いを受けられません。そこで、訴えでも起こそうものなら、目立って次の仕事(?)に差し支えますから、結局は諦めるようです。そして、損保に「要注意契約者&業者」としてリストアップされるわけです。 大手のビッグモーターさんは、一般ユーザーはおろか、保険会社からの信頼を取り戻すまでが茨の道となったのです。今後、ビッグモーターさんは当然として、大小問わず自動車整備・板金業界までもが、厳しい目に晒されるはずです。果たして、不正による業績向上は長期的にみて、得だったのでしょうか。

私は、人間を性悪説で考えているわけではありませんが、人の悪い心を抑制するためには、不正や詐欺ができないシステムを知恵を絞って作り上げることが必要だと思います。そして、起こした罪に対しては、「二度とやるまい」と震え上がる程の重い罰こそ、抑止力になるのではと考えています。

昔のバンドメンバーの言葉です。受け売りかもしれませんが。曰く、一度その人を信じたのならば、もう事実はどちらでもでもいい・・実に深い言葉だと思います。 当然、私共士業者はご依頼者の言う事を信じて、そのご希望を達成する為に尽力するものです。これこそ、信任を受けて業務にあたる士業者のあるべき姿、ご依頼者を疑っては仕事になりません。

しかしながら、嘘偽りを語り、士業者を利用しようとする者が交通事故業務でも存在します。ある交通事故被害者さんの相談内容ですが・・・相手保険会社に対して、車両の修理費とケガの休業損害を請求したところ、担当者が横暴で、「これは出ません、あれも出ません」との塩対応です。気の毒なこの被害者さん、助けを求めて新人弁護士に相談しました。 (仮名)黒井 考男さん(40歳 自営業) 追突事故に遭遇。

(仮名)お花畑法律事務所 仁良 信二 弁護士(26歳 今年、弁護士登録 若手のホープ) 黒井さん:ケガで仕事もできず、車も修理できません。指示された書類を提出しても払ってくれません。担当者は弁護士対応するとまで言ってきています。 仁良先生:それはひどい、保険会社の払い渋りは許せません。私から請求しましょう。早速、車両の写真と見積もりをお見せ下さい。 黒井さん:車は知り合いの工場に任せています。見積もりはこれです。 仁良先生:(写真を観るとバンパーにかすり傷程度)見積もり額は・・えっ、89万円!ですか? 黒井さん:はい、輸入部品を使っているので高いのです。 仁良先生:中古で購入した10年落ちのレクサスで?・・(これはちょっと無理筋ですが)その部品を購入した領収書や証明書は? 黒井さん:失くしてありません。 仁良先生:・・・。 それでは、事故前年の年収はおいくらですか? その収入証明はありますか? 黒井さん:だいたい1000万円です。税金を申告していないので証明書はありません。友人から仕事の委託を受けていまして、その明細ならあります。 仁良先生:(それをみると、具留工務店の署名が入った用紙に、手書きで毎月80万円の支払とありますが)・・・それでは、通帳に入金の記帳はありますか? 黒井さん:現金払いなのでありません。 仁良先生:これでは、保険会社は払わないですし、仮に裁判になっても認められません。 続きを読む »