およそ、もめ事の解決は感情に走るより、冷静に損得勘定をするべきです。 まずは、保険でどうにかなるか、それを考える必要があります。それは以前の記事でも取り上げました。 👉 法律問題ではなく、保険の有無! 今日は、物損事故でケーススタディしたいと思います。

車両保険先行 ~ 金持ちケンカせずを実現

ある日、有村さん(仮名)は信号待ち停車中に追突事故に遭いました。今年で10年目の愛車は無残にお尻が潰れてしまいました。加害者の岡田さんは平謝り、「すみません、保険で弁償します」とのことです。警察の現場検証を終えて、その日はレッカー移動しました。

翌日、相手の保険会社:甲斐損保のアジャスター(査定員):田辺さんが工場にやってきて、「え~と、修理費は60万ですね。ただし、車の価値は20万円でしょうか。経済的全損ですね。あとは、担当者から連絡します。」と帰りました。

次の日、損保の担当者:阿部さんから「修理する場合、対物全損差額費用がありますので、全額お支払いできます。買替の場合は、平成25年車ですから、査定額は20万円です」と。

次の日、損保の担当者:阿部さんから「修理する場合、対物全損差額費用がありますので、全額お支払いできます。買替の場合は、平成25年車ですから、査定額は20万円です」と。

愛車ですが、さすがに10年落ちの車を60万円もかけて修理するのは・・現実的ではありません。しかし、車検をとったばかり、買替は2年先と思っていたところ、たった20万円では軽の中古車すら買えません。明日からの通勤の足もありません。「20万円なんてふざけた額ではどうにもなりませんよ!(怒)」と食って掛かっても、担当者はカエルの面にション便、「じゃあ、修理しますか?」との対応です。

事故のおよそ40%は被害事故です。被害に遭った場合、相手が自動車保険に加入しており、かつ、常識的な人であれば、なんとか相手からの補償で解決できます。しかし、日本損害保険協会の統計上、通年約20%前後が任意保険に未加入との現実があります。つまり、街を走る自動車の5台に1台は無保険なのです。意外と思われる多さと思います。しかし、私の経験では、相談会に被害者さんが10名いらっしゃると、その内、1~2名は相手が無保険で・・との相談になるので、「やはり、統計通り」と思います。だからこそ、ディフェンスの保険がより大事に思えるのです。

事故のおよそ40%は被害事故です。被害に遭った場合、相手が自動車保険に加入しており、かつ、常識的な人であれば、なんとか相手からの補償で解決できます。しかし、日本損害保険協会の統計上、通年約20%前後が任意保険に未加入との現実があります。つまり、街を走る自動車の5台に1台は無保険なのです。意外と思われる多さと思います。しかし、私の経験では、相談会に被害者さんが10名いらっしゃると、その内、1~2名は相手が無保険で・・との相談になるので、「やはり、統計通り」と思います。だからこそ、ディフェンスの保険がより大事に思えるのです。

”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。

社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。

被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。

困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。

”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。

社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。

被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。

困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。

デリバリー業の受傷事故、増えました

デリバリー業の受傷事故、増えました

相容れない二つの制度?

交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。

事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

相容れない二つの制度?

交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。

事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

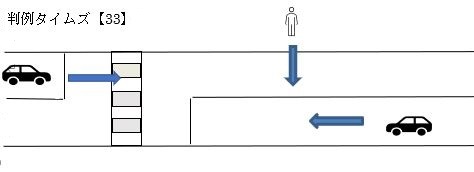

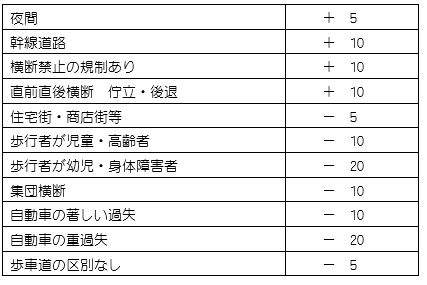

【33】の場合、基本の過失割合は「歩行者30:自動車70」ですが、下記の修正要素を考慮して過失を決めていきます。

【33】の場合、基本の過失割合は「歩行者30:自動車70」ですが、下記の修正要素を考慮して過失を決めていきます。 続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む » 今回は歩行者の何気ない行動が過失に影響する事例をご紹介します。

今回は歩行者の何気ない行動が過失に影響する事例をご紹介します。

続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む »