上腕骨近位端骨折 (じょうわんこつきんいたんこっせつ)

(1)病態

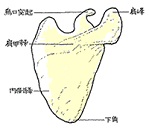

上腕とは、肩関節からぶら下がる二の腕のことで、上腕骨近位端とは、肩関節近くの部位です。上腕骨近位端骨折は、骨折の部位と骨片の数で、重傷度や予後、治療法が決まります。下記イラストは、骨折の部位と骨片の数による分類を示しています。臨床上、この骨折は、骨頭、大結節、小結節、骨幹部の4つに区分されています。

続きを読む »

続きを読む »

上腕骨近位端骨折 (じょうわんこつきんいたんこっせつ)

(1)病態

上腕とは、肩関節からぶら下がる二の腕のことで、上腕骨近位端とは、肩関節近くの部位です。上腕骨近位端骨折は、骨折の部位と骨片の数で、重傷度や予後、治療法が決まります。下記イラストは、骨折の部位と骨片の数による分類を示しています。臨床上、この骨折は、骨頭、大結節、小結節、骨幹部の4つに区分されています。

続きを読む »

続きを読む »

渓谷沿いの露天風呂が売りの温泉地へ。お部屋も渓谷を見下ろす、クーラー要らずの避暑地です。

ところが、今年は宿のご主人が嘆く程、暑い。真夏でも、夕方には涼しくなるはずが・・ここ数年の酷暑により、扇風機 → 冷風機 の導入を余儀なくされたそうです。とくに、ここの泉質は湯上がりの熱が半端なく残ります。冬はいつまでもポカポカで良いですが、夏はきついものがあります。

夏休み前ですが、久々に連休を頂き、のんびり読書にふけりました。

夏休み前ですが、久々に連休を頂き、のんびり読書にふけりました。

本日は事務所の暑気払いです。ゲストに連携弁護士さん、都内の保険代理店をお招きしました。接待までとは堅苦しいので、気軽な宴席としました。高級な料亭はそぐわず、かと言って、居酒屋チェーン店ではちょっと寂しい・・このような場合、よく利用させて頂くのは「柚」です。

事務所のビル裏にある家族経営の料理店です。家庭的な雰囲気ながら舐めてはいけない。お料理は付け出しからデザートまで、何かしら一工夫入っています。そのセンスが実に良く、何より美味しいのです。味にうるさいかつての師匠も「ここは、旨いな」と。めったに味を評価しない人が絶賛したのです。

事務所のビル裏にある家族経営の料理店です。家庭的な雰囲気ながら舐めてはいけない。お料理は付け出しからデザートまで、何かしら一工夫入っています。そのセンスが実に良く、何より美味しいのです。味にうるさいかつての師匠も「ここは、旨いな」と。めったに味を評価しない人が絶賛したのです。

お客さんの年齢層は高め、味で選んでいるのかと思います。立ち位置的にサラリーマンの街、八丁堀にしては異色です。ここ数年、忘年会の予約が一杯で逸していますが、今年の忘年会は早めに予約を取ろうと思っています。

長野県飯田は新宿のバスタから高速バスで4時間余り(よく遅延するので4時間半は覚悟)、秋葉事務所は九州の福岡の病院でさえ、羽田空港経由で4時間はかかりません。つまり、長野県南部は交通の便から、最も遠い所でもあります。

ほぼ5年ぶりの病院同行は、前夜から前のリの必要があります。今回も、飯田城跡に建つ三宜亭を予約しました。眺望良い温泉大浴場が有名、地元民で知らぬ者はいないでしょう。

河岸段丘にそびえる山城です。本丸から眼下に街を見下ろします。5:30、朝日が南アルプスを越えて差し込みました。

もう一度、病院同行になるかと思います。行き帰りのバスが遅れない事を祈るばかりです。

(3)後遺障害のポイント Ⅰ. 外傷後の変形性肩関節症は、以下①~③による二次的な診断名になることが多数です。 ① 外傷後、肩関節面の整復が不十分で変形治癒となったもの ② 衝撃により、肩軟骨損傷をきたしたもの ③ 大きな腱板断裂が放置されたもの これらを原因として、変形性肩関節症に発展しています。①~③が画像上明らかで、医師の診断が残っているものは良いとして、数年後になって変形を訴えても、画像上、不明瞭なケースが多いものです。したがって、変形性肩関節症から直接の等級認定は少なく、中々に立証が難しい症例と思っています。 Ⅰ.

(1)病態

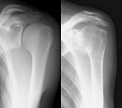

XP上、正常な肩関節には軟骨が存在するための隙間がありますが、変形性肩関節症に至ると、隙間が消失し、骨と骨がぶつかって白く変化し、周囲に骨棘という棘状のでっぱりが出現します。肩関節を形成する上腕骨と肩甲骨の表面は軟骨で覆われ、クッションの役割を果たしています。この軟骨が、すり減ってくると、肩を動かすことで関節に負荷がかかり、炎症や骨変形をきたします。外傷後の二次的障害ですが、これを、変形性肩関節症と呼んでいます。

(左)正常 (右)変形

交通事故における変形性肩関節症では、3つの原因が想定されます。 ① 外傷後の関節面の不適合

関節内骨折であって、整復が不十分で元の位置に戻っておらず、ズレを残しての症状固定では、将来的に関節面の不適合をきたし、一部の関節軟骨面に圧力がかかることになります。これを原因として、関節軟骨損傷に発展すると、変形性関節症となるのです。 ② 外傷による軟骨損傷

交通事故による転落や正面衝突など、非常に大きな外力を肩関節面に受けると、関節軟骨を損傷することが予想されます。軟骨細胞を壊すのに必要な圧力は、骨折を起こすのに必要な力よりもずっと少ないと考えられているのですが、骨折手前で、MRIのみで確認できる骨挫傷でも、複数例の軟骨損傷があります。関節軟骨の細胞=硝子軟骨は、血流に乏しく、損傷を受けると、修復、再生されることはありません。肩関節の脱臼では、変形性肩関節症の発症率が有意に高くなると報告されています。 ③ 大きな腱板断裂が放置されると、腱板による上腕骨頭の抑えが効かなくなり、上腕骨頭が上に転位することで、肩を動かすと上腕骨頭は肩峰と衝突し、擦れ合うことになります。この繰り返しにより、肩関節に変形が進行していくことがあります。

(1)病態

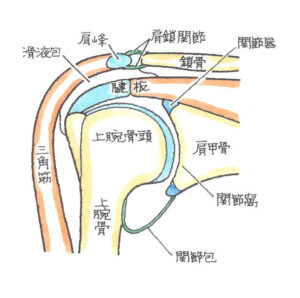

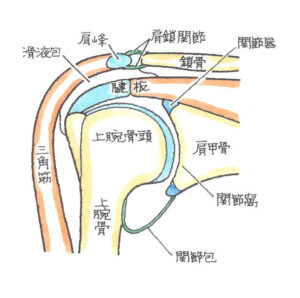

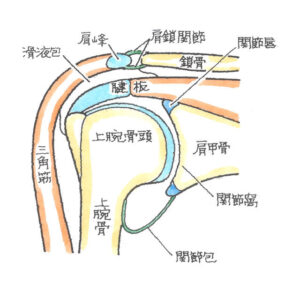

肩関節周囲炎、いわゆる五十肩は、50代を中心とした中年以降に、肩関節周囲組織の年齢性変化を基盤として明らかな原因なしに発症するもので、肩関節の痛みと運動障害(こわばりなど)を認める症候群と定義されています。肩関節の動きをよくする袋=肩峰下滑液包や関節を包む袋=関節包が癒着すると、より肩関節の動きが悪くなります。この状態を凍結肩と呼びます。

肩関節は上腕骨、肩甲骨、鎖骨の3つの骨で支えられており、肩を大きく動かす必要から、肩甲骨関節窩に上腕骨頭が浅くはまった不安定な構造となっています。構造的に不安定なところを関節包や発達した腱板などで強度を高めているのですが、肩の酷使などによってこれらの部分に炎症や損傷が起きて、痛み、可動域の制限が起こると考えられています。 (2)治療

一般的には、消炎鎮痛処置だけ、あとは保存療法です。また、関節拘縮が進まないよう、徒手で可動範囲を広げます。具体的には、薬物療法・運動療法・理学療法です。薬物療法では消炎鎮痛剤やテープ状の外用薬の処方です。痛みが強い場合には、ステロイド剤と局所麻酔剤を混ぜた「高分子ヒアルロン酸ナトリウム」などの注射が施行されます。これらによって改善しない場合は、手術が検討されることもありますが、多くは痛みが治まるまで待つことになります。 (3)後遺障害のポイント

いわゆる五十肩は、一般的に加齢とともに訪れるものですから、これをもって後遺障害が認定されることは困難です。

しかしながら、「交通事故以前には肩の痛みを感じることはなかった」ということであれば、スポーツ外来、肩関節外来を設置している整形外科を受診されることをお勧めします。MRIやエコー検査等を実施し、専門医により肩の器質的損傷、つまり、腱板損傷、関節唇損傷や肩関節の後方脱臼等と診断されれば、これはもはや加齢による五十肩ではなく、交通事故に基づく障害と言えます。

適切な検査と診察が行われたにもかかわらず、肩関節の痛みや運動障害の原因が不明のときは、後遺障害認定は難しいと言わざるを得ません。それでも、事故前に何ら症状なく、事故で肩関節に相当のダメージがあり、それを契機に痛みを発症し、その後、症状の一貫性があれば、14級9号の余地を残します。 その実例 👉 14級9号:外傷性肩関節周囲炎(30代男性・神奈川県) 治療先発行の診断書に、肩関節周囲炎と記載されていれば、「あなたが訴える肩の痛みは、いわゆる五十肩です」との烙印が押されたことになります。結論として、ケガではなく病気(老化現象)なので、通常は後遺障害から外れます。 次回 ⇒ 変形性肩関節症

相手損保が治療費を病院に直接払ってくれる、これを業界では「一括対応」と呼んでいます。高額な治療費を立て替えずに済む点で、被害者にとって大変に助かります。

しかし、相手のお金で治療するのですから、治療内容を相手にすべてさらけ出す必要があります。その為、相手損保の担当者は「同意書を提出して下さい」となります。これは、お金を払う側の正当な権利です。ただし、同意書を得た相手損保は、病院に何かと質問や、書類を依頼することが可能となります。とくに治療が長びく場合、書面や面談等で、主治医に経過や症状を聞きます。およそ、治療経緯が良好であれば、治療費打ち切りの言質を取られることにつながります。油断できない点はここです。

「加害者者側の医療調査」=治療費を払う側が治療の内容を調べてること自体、なんら問題はありませんが、いつも医師の回答が完璧に合っているかは疑問です。治療行為によって、改善が進んでいることを積極的に回答することが容易に想像できます。医師は、治療に全力を注ぎ、後遺症のことを軽視する傾向にあると思っています。だからこそ、症状をシビアに診断書に落とし込むため、秋葉事務所による「被害者側の医療調査」の存在意義があると思っています。 先日も、症状固定に向けて着々と進めていたところ、相手損保から医療調査の書類が届き、すでに医師が提出していることがわかりました。まったく悪意はないのですが、必要な記録が漏れておりました。秋葉側で再度、同じ書類を記載頂き、後遺障害申請の際に自賠責保険に提出しようと思います。もちろん、弁護士を通じて、そのコピーを相手損保に提出し、先の書類を更新させることも抜かりありません。 一括対応は大変に助かる制度ですが、このように、着々と相手損保のぺーすで進められ、不正確な情報が独り歩きすることもあるのです。厳しい見方をすれば、「他人任せ」は自らの立証責任を放棄しているとも言えるのです。

反復性肩関節脱臼(はんぷくせいかたかんせつだっきゅう) 読んで字のごとく、繰り返す脱臼です。脱臼ぐせとも言います、体操選手などアスリートに多く、力士では千代の富士を苦しめた症例です。 (1)病態

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっている頼りのないもので、関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているます。そのため、脱臼しやすい構造となっています。10・20代の若年者の外傷性肩関節脱臼では、とくに反復性を予想しておかなければなりません。つまり、若年者では初回脱臼後、これを繰り返す、つまり反復性に移行する確率が高いことが注目されています。体操選手も一度脱臼すると、脱臼ぐせが残る方がいるそうです。 縄抜けの術? 👉 肩の後遺障害 4 肩関節の脱臼 肩関節は、肩甲骨面に吸盤の役割をしている2つの関節唇という軟骨に、靭帯と関節の袋である関節包が付着し、これが上腕骨頭を覆うことによって安定化しています。脱臼時に関節唇が肩甲骨面から剝離し、これが治癒しないと、脱臼する道ができてしまっているため、再び脱臼するような力が加わると脱臼を繰り返すことになるのです。極端な例では、背伸びの運動でも肩関節が外れてしまうことがあります。

続きを読む »

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

(1)病態

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

(1)病態

バイクや自転車を運転中の衝突等で、転倒した際に体を支えようとした腕が、横後ろや上方に無理に動かされたときに、上腕骨頭が不安定となり、関節面を滑って脱臼となります。

また、転倒した際に、肩の外側を強く打ったときや腕を横後ろに持っていかれたときなどにも生じます。肩関節脱臼の90%以上は、上腕骨頭が身体の前面に移動する前方脱臼です。

前方脱臼以外にも、転倒した際に、体の前方に腕を突っ張ったとき、肩の前方を強く打撲したときに生じる後方脱臼、上腕を横方向から上に無理に動かされたときに生じる下方脱臼があります。 (2)治療

関節を戻すのは力業です。医師数名がかりで関節を戻します。激痛を伴うので、あらかじめ麻酔を打つことになります。関節を元に戻した後は、外旋位固定が3週間続けられるのが一般的です。

保存療法では、腕を固定して剥離した関節唇を圧着させて自然回復を待ちます。固定法にもいくつか種類があり、患者さんの状態や医師の治療方針を考慮して適切な方法を選んでいきます。肩関節脱臼を起こさないようにするためには、リハビリテーションによるインナーマッスルの強化も有効です (3)後遺障害のポイント Ⅰ.

肩甲骨骨折(けんこうこつこっせつ)

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

(1)病態

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

(1)病態

以下、3つの兆候が揃うと、ほぼ骨折しています。

① 肩の後方部分に、経験したことのない激痛が走る

② 肩の後方部分が青黒く変色している

③ 肩・肘を全く動かすことができない 交通事故外傷では、交通事故では、地面に肩から叩きつけられる、肩甲骨に直接的な打撃を受けるなどして、骨折します。多くは、肩甲骨体部の横骨折か、縦骨折ですが、直接に打撃を受けたときは、鎖骨骨折、肋骨骨折、肩鎖靱帯の脱臼骨折を合併することが多いです。その他、肩峰や烏口突起部の骨折も経験しています。 肩峰骨折の例 👉 12級5号:肩峰骨折・肩鎖関節脱臼(10代男性・千葉県) ひびが入った(亀裂骨折)程度では、町医者のレントゲンで見落とす可能性があります。レントゲンの正面像では、肋骨の裏側に隠れて肩甲骨が写りません。上記の①~③があれば、迷うことなく、総合病院でCT検査(↓3DCT)を実施して下さい

続きを読む »

続きを読む »

ここ3年に渡り、アジア圏を超えて世界規模で、日本の(当時の呼び名)ニューミュージックがバズっています。昭和の時代、外国の音楽が輸入されることは、それを媒介する音楽関係者、スポンサーが不可欠でした。輸入されてこないアーティストや曲を知る機会が限られていたのです。ところが、今やYOU TUBEにUPされたら、即座に世界中からアクセス可能です。一夜で世界規模のスター誕生が起きます。すごい時代になったと思います。

最近では、アメリカで成功した韓国のポップスですが、当然にシティポップにも注目、多くのカバーを目にしました。そして、この夏、最も注目を受けたのは、ダンスグループのニュージーンズのハニさんの歌う松田 聖子さん「青い珊瑚礁」です。YOU TUBEの再生回数は1か月で合計100万回に接近し、瞬く間に韓国のカラオケチャートで1位、恐らく一般チャートにも入っていると思います。話題は日本海を超えて、日本のテレビにも出演しました。

「青い珊瑚礁」は、ご存知1980年、松田 聖子さんデビュー3曲目にして、大ヒットを記録しました。一方、当時の韓国は日本文化遮断中の軍事政権下でした。韓国の歌手はこぞって日本のテレビに出演していましたが、韓国の人達は外国の音楽、とくに日本に触れる機会が無かったようです。それから40年、時代は変わったものです。

私は、昭和の音楽番組、その代表的な「ザ・ベストテン」などはあまり観なかったと思います。なぜなら当時、「ベストヒットUSA」など洋楽に傾倒していた時期で、シンディー・ローパーやマドンナ、カイリー・ミノーグをチェックしていました。対してアイドル歌謡など、ちょっとさげすんでいた、言わば反抗期だったのかもしれません。ところが、後年、アイドル歌謡の中でも、松田 聖子さんや中森 明菜さんの歌唱力やジャンルを独走する独創性を思い知らされました。やはり、良いものは良いのです。それも、40年を経て外国に評価されているのです。

ハニさんはベトナムとオーストラリアの二重国籍で、韓国のグループに所属しています。これからも、日本のアイドル歌謡のカバーをすると思います。他のアーティストも続くはずですから、アイドル歌謡(と言うジャンル)が復活すると思います。今年の紅白歌合戦では、きっとハニさんの「青い珊瑚礁」を観る事になると予想します。 👉 https://www.youtube.com/watch?v=X0AE-MKCE6U&list=RDX0AE-MKCE6U&start_radio=1

お中元の季節ですが、季節の贈り物が続々届いております。皆様、ありがとうございます。大変に励みになります。

続きを読む »

続きを読む »

腱板疎部損傷 (けんばんそぶそんしょう)

(1)病態

腱板疎部=ローテーター・インターバルは、棘上筋と肩甲下筋の間に存在する隙間であり、関節包が存在していますが、腱板が自由に収縮・伸展・回転するための遊びの部分であり、棘上筋と肩甲下筋のつなぎ目に位置していて、転倒時の打撲などで、捻挫や軟部組織の損傷を受けやすい部位です。 腱板疎部損傷の症状は、若年層の不安定型と、35歳以上の拘縮型の2種類です。 ① 不安定型は若年層、平均23歳に多発し、主たる症状は損傷部である腱板疎部の著明な圧痛で、外転、外旋位で運動痛が増強します。その他には、肩のだるさや、肩から上肢にかけてのしびれ感など肩の不安定性に起因する訴えが多く、 他覚的には肩関節の下方への緩みが認められます。XPでは、挙上位で、肩関節のスベリが見られます。 ② 拘縮型は、年齢層が比較的高く、平均35歳以上であり、肩関節の拘縮=挙上、外旋の可動域制限と運動での疼痛が主な症状となっています。 腱板疎部の損傷は、腱板周囲の組織つまり肩甲下筋や棘上筋の不均衡や鳥口上腕靭帯を含めた関節包や関節上靭帯や滑液包炎あるいは上腕長頭筋などに影響を与え、腱板の血行障害、加齢による変化、関節包内圧の変化などが加わると、不安定肩や五十肩に代表される凍結肩に発展します。 (2)治療 と(3)後遺障害のポイント おおむね、前回の「腱板損傷」と同じですので、戻ってご参照下さい。 👉 続きを読む »

肩腱板損傷(かたけんばんそんしょう)

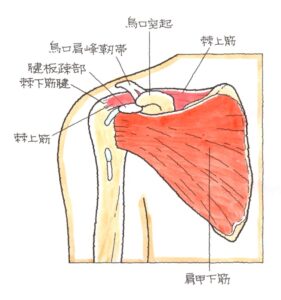

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。

(1)病態

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。

(1)病態

肩腱板は、肩関節のすぐ外側を囲む、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つの筋肉で構成されています。このうち、交通事故による傷害ということでは、圧倒的に棘上筋腱の損傷もしくは断裂となっています。これは、事故にあい、転倒した際に、手をついた衝撃で肩を捻ることが多いからです。

棘上筋腱は上腕骨頭部に付着しているのですが、付着部の周辺がウィークポイントとなっており、損傷および断裂が非常によく発生する部位となっています。

左が部分断裂、右が完全断裂の図です

左が部分断裂、右が完全断裂の図です

腱板の断裂では、激烈な痛みと腫れを生じます。特に、肩を他人に動かされたときに、特有な痛みが生じます。部分断裂の場合には、腕を伸ばし、気をつけの姿勢で、ゆっくり横に腕を上げていくと肩より30°程度上げたところで痛みが消失します。完全断裂のときは、自分で腕を上げることはできず、他人の力を借りても、疼痛のため肩の高さ以上は上がりません。医師は、肩が挙上できるかどうか、肩関節に拘縮があるかどうか、肩を挙上したときに肩峰下に軋轢音があるかどうかをチェックし、棘下筋萎縮や軋轢音があれば腱板断裂と診断しています。断裂が存在する場合には、XPでは、肩峰と上腕骨頭の裂陵が狭くなり、MRIでは骨頭の上方に位置する腱板部に白く映る高信号域が認められます。

また、断裂がある場合に、肩関節造影を行うと、肩関節から断裂による造影剤の漏れが認められます。エコーやMRIにおいても断裂部を確認することができます。なお、腱板は肩峰と上腕骨頭の間に存在し、常に圧迫を受けているので、年齢と共に変性する部分もでてきます。 肩腱板損傷にまつわる年齢変性との関係 👉 続きを読む »

【事案】

自動車で走行中、交差点で信号無視の自動車と出合い頭衝突、自動車は横転した。頚部から右上肢の痛みや頭痛が続いた。

【問題点】

【問題点】

このような受傷機転であれば、後は治療経緯から認定は容易に感じた。しかし、検査の都合や病院が合わない為に転院を繰り返し、結局8か所の通院となった。つまり、書類・画像収集が大変でした。

【立証ポイント】

最終的な治療先の医師の協力を得て、的確に後遺障害診断書を記載頂いた。問題なく初回申請で通った。

(令和6年7月)

これは10年以上前の認定と比べて、という前提になりますが、関節の可動域制限による機能障害の認定は、より、画像を精査した上での認定になったと思います。以前は、該当する診断名と後遺障害診断書の可動域の数値から、容易に12級や10級が認定されていたと思います。鎖骨を例にとると、その肩関節の可動域制限は骨折等の痛みが長く続いた結果、動かさない事による関節拘縮を原因とするものです。多くの場合、それは半年~数年で回復が見込めます。対して、自賠責保険の考え方は、「物理的に曲がらなくなった」ことを、画像から判断します。そもそも、生涯治らないものが後遺障害なのです。この点、ひと昔前に比べ、厳密な判断を徹底しているように思います。

本件も遠回りの認定となってしまいました。今後も、機能障害の認定について、より慎重な判断が求められると思います。

審査精度が向上しているとも言えます

審査精度が向上しているとも言えます

【事案】

自転車で走行中、左方から右折してきた車に衝突され受傷。初回申請で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。 【問題点】

骨癒合は良好であったが、抜釘後も疼痛と肩の可動域が回復せず、屈曲・外転ともに12級レベルの数値となった。ひどい骨折であったため、可動域制限も認定される可能性があると踏んで、初回申請を実施したが、わずか2週間ほどで門前払いの非該当となった。

続きを読む »

続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、左方から右折してきた車に衝突され受傷。初回申請で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。 【問題点】

骨癒合は良好であったが、抜釘後も疼痛と肩の可動域が回復せず、屈曲・外転ともに12級レベルの数値となった。ひどい骨折であったため、可動域制限も認定される可能性があると踏んで、初回申請を実施したが、わずか2週間ほどで門前払いの非該当となった。

【立証ポイント】

【立証ポイント】

疼痛の残存に申請を切り替え、主治医に新たな診断書を郵送依頼したが、細かいニュアンスまでは伝わらなかったのか不完全な診断書が返却された。これでは勝負できないと判断したため、ご本人と日程を調整し、医師面談にて追記を依頼、なんとか勝負できる診断書に仕上がった。腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。ご本人の困窮点を丁寧に述べた資料を作成し、異議申立手続きに付したところ、40日で14級9号認定となった。

以前は鎖骨骨幹部骨折に伴う可動域制限での認定が散見されたようにも思うが、近年ではその例をほとんどみない。医学的には、「鎖骨骨幹部骨折が肩の可動域を阻害することはほとんどなく、曲がらない理由は筋拘縮にすぎない。」という理由から「非該当」が頻発しているのではないかと思われる。遠位端骨折や肩鎖関節脱臼のような傷病名では12級6号にチャレンジしてもいいが、癒合具合や部位(骨幹部)次第では慎重にならざるを得ない。

(令和6年6月)